- Details

«Сегодня стремительно развивается такая область, как диагностика заболеваний по составу выдыхаемого воздуха. Повышенное содержание оксида азота может свидетельствовать о серьёзном заболевании дыхательных путей, например о хронической обструктивной болезни лёгких», — поделилась научный сотрудник ИНХ СО РАН кандидат химических наук Дарья Клямер.

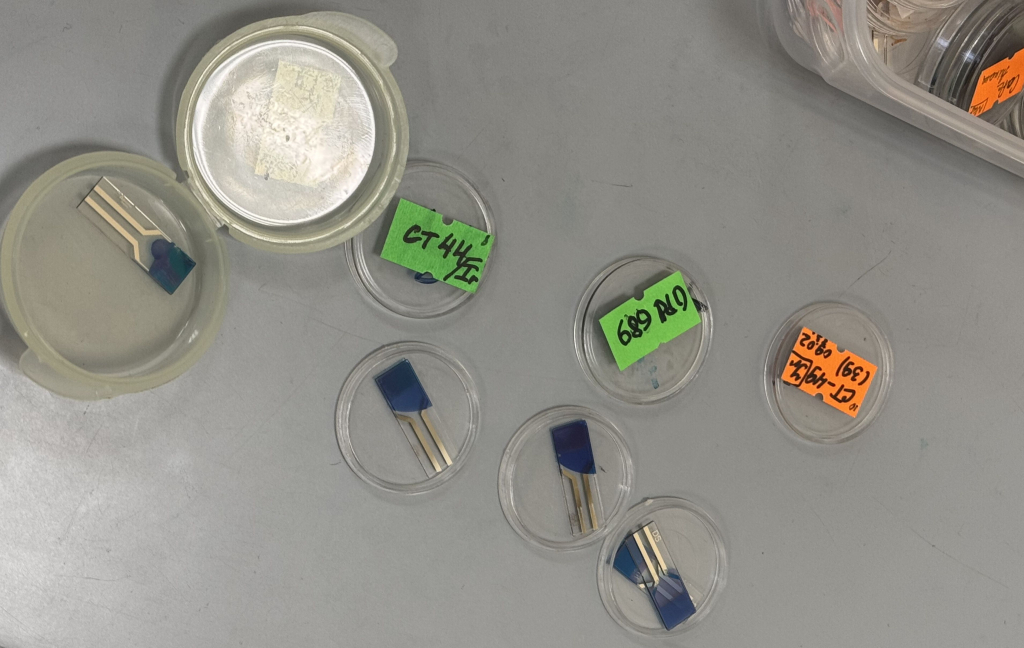

Образцы сенсоров

Образцы сенсоров

Для работы были использованы сенсоры, в основе которых плёнки кобальтового фталоцианина (CoPc) — проводящий материал, благодаря которому можно определять низкие концентрации оксида азота. Его декорировали наночастицами иридия (Ir) и оксида иридия (IrO2), улучшающими работу сенсоров. Например, они обладают высокой каталитической активностью, увеличивают площадь поверхности таких сенсорных устройств, а чем больше поверхность, тем больше места для взаимодействия с газами и веществами, которые сенсор должен обнаружить.

Эти материалы наносят на подложки со встречно-штыревыми электродами и помещают в специальную газовую ячейку. В эту ячейку подают газовую смесь, близкую по химическому составу с выдыхаемым воздухом, и вводят концентрации оксида азота нужного диапазона. В данном исследовании он составлял от 10 до 100 ppb (parts per billion — количество частей вещества на миллиард частей смеси). Работа сенсора основана на изменении проводимости чувствительного слоя, которое фиксируется специальным электрометром.

Научные лабораторные эксперименты показали, что использованные учёными материалы способны выявлять оксид азота от 10 ppb в газовой смеси. Это очень низкая концентрация, означающая, что на каждый миллиард молекул других газов приходится всего десять молекул оксида азота. Для максимальной чувствительности наночастицы иридия должны быть равномерно распределены по поверхности, иметь одинаковый размер и работать в тандеме с фталоцианином.

Учёные нацелены на дальнейшую работу с образцами реального выдыхаемого воздуха, которая поможет в разработке измерительного прибора, применяемого в медицине.

Исследование проведено в рамках госзадания для Министерства науки и высшего образования РФ.

Подготовили студентки отделения журналистики ГИ НГУ

Ольга Кириленко и Алиса Новохатская для спецпроекта «Мастерская “НВС”» Фото авторов

Dorovskikh S.I., Klyamer D.D., Krasnov P.O., Shutilov R.A., Nasimov D.A., Prosvirin I.P., Volchek V.V., Zharkov S.M., Khubezhov S.A., Morozova N.B., Basova T.V.

Ultrafine Ir-IrO2 nanoparticles for decoration of cobalt phthalocyanine films as an active component for highly sensitive detection of nitric oxide

Materials Science And Engineering: B. 2025. V.314. 118074:1-12. DOI: 10.1016/j.mseb.2025.118074.

- Details

В журнале Journal of Molecular Structure (ИФ 4,7) опубликована статья с участием сотрудников Института Cтоляровой Е. Д. и Костина Г. А.

“Ruthenium nitrosyl complexes with nicotinamide and isonicotinamide: crystal structure, electronic spectra and hydrogen bonding", Stolyarova E.D., Vorobyev V., Kostin G.A. // J. Mol. Struct. 2025. Vol. 51, № 10. P. 3954–3963. DOI: 10.1016/j.molstruc.2025.142647. Посмотреть статью

“Ruthenium nitrosyl complexes with nicotinamide and isonicotinamide: crystal structure, electronic spectra and hydrogen bonding", Stolyarova E.D., Vorobyev V., Kostin G.A. // J. Mol. Struct. 2025. Vol. 51, № 10. P. 3954–3963. DOI: 10.1016/j.molstruc.2025.142647. Посмотреть статью

Расчет относительной энергии комплекса рутения с изоникотинамидом при различных углах поворота ароматических колец относительно друг друга

- Details

Третьекурсник Михаил Жежера помогает разрабатывать технологию очистки важного соединения меди. Химией увлечён со школы. И теперь уже не только перенимает опыт учёных, но и сам пробует создавать новые материалы.

«Я сталкиваюсь с грандиозными задачами. И мне очень нравится с ними справляться. Мне очень приятно, что то, что я делаю, в дальнейшем может использоваться в реальной жизни»,- рассказал Михаил Жежера.

Профиль молодёжной лаборатории – микроэлектроника. Современные техпроцессы производства чипов, плат основаны на тонкплёночных технологиях. А поэтому отечественным предприятиям нужны эффективные исходные соединения, из которых получаются такие плёнки. Это специальные химические вещества, которые должны обладать уникальными свойствами, например, быть летучими, а также обладать высокой чистотой.

В России практически нет технологий их получения. Молодые учёные эти разработки развивают.

Полностью отечественная технология позволит в перспективе более динамично развиваться рынку российской микроэлектроники. Разработку уже оценивают партнёры лаборатории – завод в Подмосковье. Первые отзывы на результаты своей работы новосибирцы уже получили.

«Если сравнивать с зарубежными аналогами, то наши прекурсоры высокочистые. Стоят примерно в 10 раз дешевле, чем иностранные. И это даже не учитывая стоимость поставки в Россию», – отметил старший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Игорь Ильин.

Новосибирские учёные готовы взяться за целую линейку высокочистых веществ для прогрессивного производства микроэлектроники. Созданная ими технология это позволяет. Не исключено, что идеи Академгородка совсем скоро найдут применение на заводах страны. И новосибирцы даже знают, что и как для этого нужно делать.

- Details

В журнале Sensors and Actuators A: Physical (ИФ 4,9) опубликована статья с участием сотрудников Института Кузнецова В.А., Гапича Д.И., Кумарбаева Р.С., Федорова А.А., Побеленской Д.В. и Макотченко В.Г.

Материалы о разработке сотрудников Института - на сайте РАН (07.08.2025).

“Chitosan-based film composites as tunable strain sensors", Kuznetsov V.A., Gapich D.I., Larichkin A.Yu., Buinov A.S., Kumarbaev R.S., Fedorov A.A., Pobelenskaya D.V., Makotchenko V.G., Byalik A.D., Kholkhoev B.Ch., Burdukovskii V.F. // Sensors and Actuators A: Physical, 2025, 388, P. 116502. DOI: 10.1016/j.sna.2025.116502. Посмотреть статью

“Chitosan-based film composites as tunable strain sensors", Kuznetsov V.A., Gapich D.I., Larichkin A.Yu., Buinov A.S., Kumarbaev R.S., Fedorov A.A., Pobelenskaya D.V., Makotchenko V.G., Byalik A.D., Kholkhoev B.Ch., Burdukovskii V.F. // Sensors and Actuators A: Physical, 2025, 388, P. 116502. DOI: 10.1016/j.sna.2025.116502. Посмотреть статью

Слева – фотография пленки композита на основе полимерной матрицы хитозана с малослойным графеном.

Справа – образец композита для исследования изменения электросопротивления при растяжении.

© ИНХ СО РАН 1998 – 2026 г.